清代小农家庭规模的考察

【繁体中文】 作者:佚名 发布:2016年06月07日 阅读: 次 【以稿换稿】

在探讨我国传统社会的家庭关系中,必须给农民以特别的关注。这不但因为他们数量庞大,一般可占到总人口的90%左右,而且由于小农在生产、生活方面的一些特点,使得在家庭关系中也显示出既有受统治阶级主流思想影响的一面,也有自身的不同方面,而后一方面,在某种程度上对于考察农民家庭似乎更觉重要。鉴于在已见的成果中尚少这样的研究,故本文拟以清代为例,选择长期来一直被传为惯例的五口或八口之家的说法作为切入点,试对小农的家庭规模稍作考释,不妥之处,祈盼赐教。

一

我国自秦汉以来,对于小农的家庭规模就有五口之家或八口之家的说法,并一直延续到了清代,以致在今天人们还常以此为据。其实这种含混、笼统的说法,至少在清代已有验证的可能。下面是有关的几组统计:[1]

一、 据《乾隆朝刑科题本》资料:计1172户、4040人,平均每户3.45人;

二、 四川《巴县档案》:嘉庆二十年编造的智里等7里烟户清册,共1102户、4572口,平均每户4.15人;

三、 《徽州千年契约文书》“乾隆二十一年祁门十一都三图烟户总牌册”和“祁门县东乡十一都一图金壁垧村户口册”:46户、194人,平均每户4.22人;

四、 道光朝直隶获鹿县,具体数字转引自江太新《清获鹿县人口试探》一文:总4517户、21953人,户均4.86人;

五、 乾隆至道光京畿和盛京四种内务府旗人户口册:合729户、3807人,户均5.22人;

六、 咸丰元年云南剑川州上西中北等四村户口册:250户、1438人,户均5.75人。

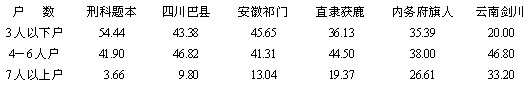

上述六组数字中,《刑科题本》资料反映的是全国中下层农户的情况,其余只限于一地一乡,也掺杂了少量其他人户。在年代上,剑川州的数据较晚,已是清末,另五组都在乾隆至道光间,即清中期。考虑到剑川地处偏远,很少受外界影响,社会变动相对较少,与各组数字放在一起讨论,估计问题不大。据统计,户均数偏小的是3.45人和4.15人,多的为5.22人和5.75人。出现这种差距,与7口以上偏大家庭所占比例的大小有密切的关系。见下面的归类统计:

在平均家庭规模偏小的《刑科题本》和《四川巴县》档案中,7人以上户都没有超过10%,特别是《刑部题本》资料,只占3.66%,然后随着户均人口的增大,各组7人以上户所占比重也在加大。再从家庭结构的角度考察,除单口家庭不计,一般来说,3人以下户几乎都是夫妻和夫妻加一小孩,或父与未婚子女、母与未婚子女组成的核心家庭;但也有相当数量的三代人组成的直系家庭,偶尔在6人户中见到父或母与两对成婚子媳合居的复合家庭;7口人以上户直系家庭与复合家庭几乎平分秋色,只有少数是夫妻与未婚多子女组成的核心家庭。家庭规模和家庭结构虽属两个概念,可却关系紧密。就以小农家庭为例,复合家庭多数出现在富裕农民群体,而一般中小自耕农和佃农则以核心家庭和直系家庭为主,在单口家庭中有不少属于佣工为生者。

为了帮助说明问题,下面我们以《刑科题本》和“内务府旗人”两组资料为例,对清代农民家庭规模和家族结构之间关系再稍作考察。先看《刑科题本》资料。

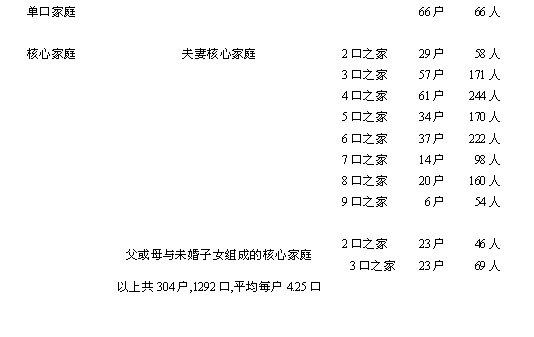

前面说过,《刑科题本》资料反映的多是中下层农户,特别以下层农户为主。所以在家庭规模上占主导的是3-4口户,合计占整个总数的49.49%,然后是2口之家、占14.76%和5口之家、占13.40%,值得注意的是单口之家也有12.97%的比例。这样的情况,表现在家庭结构上便是核心家庭占62.03%,比例最大(夫妻核心家庭占47.7%,余下9.93%为父或母与未婚子女组成的核心家庭),以下依次为直系家庭占18.26%,单口家庭占12.97%,其他类型家庭占4.61%,最后是复合家庭仅占2.13%。除单口家庭不计,各类家庭的平均每户人口也似乎偏小,像核心家庭只3.34人口(夫妻核心家庭3.49口,父或母与未婚子女组成的核心家庭2.74口),直系家庭4.98人,复合家庭8.04人,其他类型家庭3.45人。

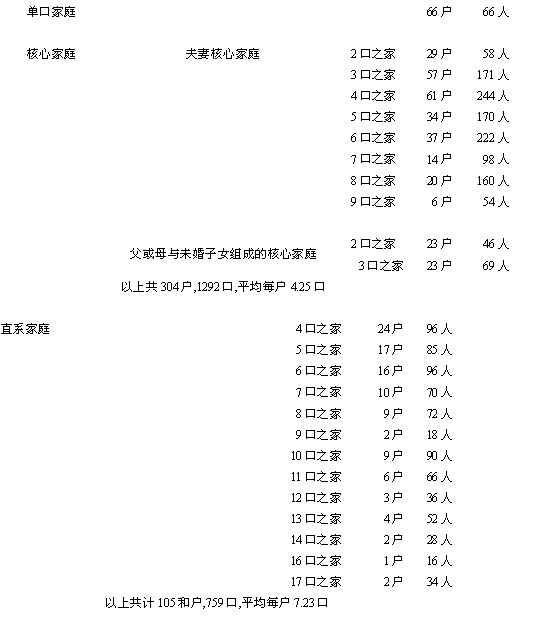

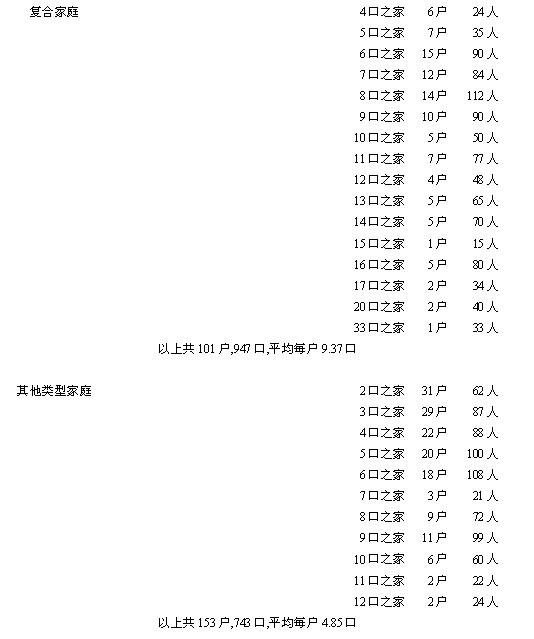

“内务府旗人”资料中除了庄头等管理人员的家庭类似于地主,其余都属于皇家的佃户或分有土地的贡纳户。尽管在这些人中,有的人因为出典土地或其他缘故,生活出现困难,但相对来说,他们多数属于有地可种,家庭境遇较为稳定的人群,再加上旗藉“多数世同居”[3],常常几代不析产,从而在家庭结构方面,与上述《刑科题本》资料的情况有所不同,见下列统计:

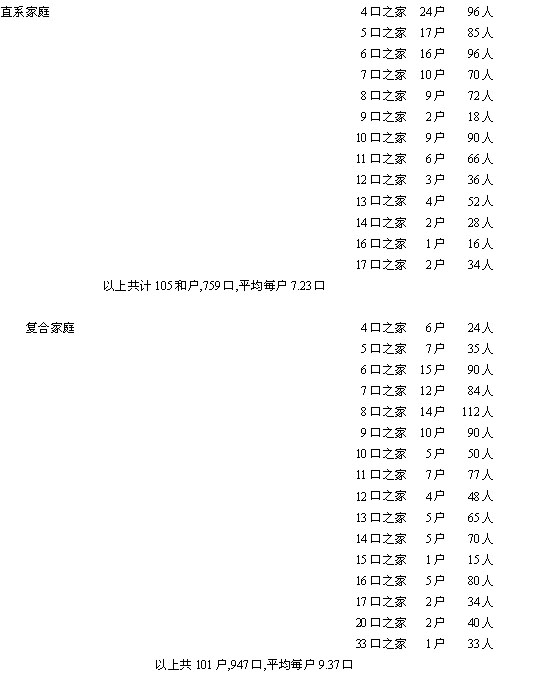

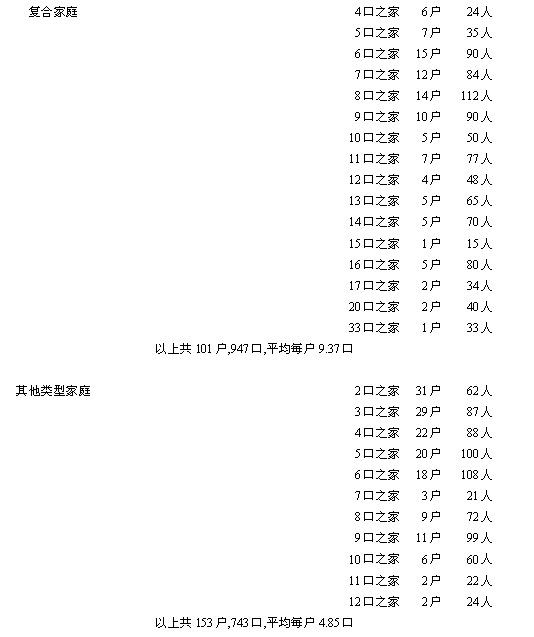

在上列729户旗人家庭中,单口家庭66户,占总数的9.05%,核心家庭304户,占41.7%。(内夫妻核心家庭258户,占35.39%;父或母与非婚子女组成的家庭46户,占6.31%),直系家庭105户,占14.4%,复合家庭101户,占13.85%,其他类型家庭153户,占20.99%,单口家庭和核心家庭的比重都较《刑科题本》的统计要小,相反其他三种类型的家庭却大大地增加了,尤其以复合家庭的比重增加尤为突出。另外其他类型家庭所占比重也引人注目,这与不析产的习惯是有一定关系的。再就是每一家庭类型的户均人口也较《刑科题本》资料各多出近1人或2-3人,像核心家庭4.25口、直系家庭7.23口、复合家庭9.37口、其他类型家庭4.85口,说明旗人的总体生活水平较一般农民要优。

在《刑科题本》和“内务府旗人”资料以外,剩下的四川巴县、安徽祁门、直隶获鹿和云南剑川四组统计,虽然多数是农民,不过也包括了少量的商贩、手艺人和地主乃至绅衿地主,像剑川州的户口册里有“耕读生理者”11户、生员户4户。地主和绅衿地主家庭的人口通常较中小农户要多,也有更多的几代人合居的复合家庭。据有的学者对55个地主家庭和9个绅衿地主家庭结构分类,前者复合家庭占总数的18.88%,后者占33.33%[4],远高于农民家庭。剑川州户均人口偏多,应与富裕农民和地主、绅衿地主占有比例较大是有一定的关系。由于地域广阔,各地的社会习俗和生活水平差异复杂,即使是同一地区,在不同时间和不同群体中,情况也不一样,所以严格地说,只用上列6组不足1万户的统计,来说明清代整个农民的家庭规模是远远不够的,尽管如此,还是可以得到这样的印象,即清代小农家庭规模多数应在3-5口之间,平均不足5口[5],通常说的8口之家虽有,但比例不大,更不应将它举作常例来说,至于10口以上的大家庭当然更少了。

二

农民家庭规模偏小与小农的生产方式和生产环境有很大的关系。以家庭为基本单元分散完成生产任务、并形成相对独立的生活圈子,这是农民世代相沿的经营模式。清代人口的迅速增长造成人均耕地的减少[6],更激发起农民在有限的土地上追求更大效益的愿望,包括挖掘劳动潜力、合理配置人力资源,便成为其中的重要手段之一。在此,权将各类家庭的劳动力加以量化以进行考察。若设一个青壮年男性为一整劳动力,女性为半劳动力(小孩和60岁以上老人暂排除在外),那么:

2口之家的劳动力状况是1-1.5人,劳动力在家庭中所占比例是50-75%。

3口之家的劳动力状况是1.5-2人,劳动力在家庭中所占比例是50-67%。

5口之家的劳动力状况是1.3-3人,劳动力在家庭中所占比例是30-60%。

8口之家的劳动力状况是3-5人,劳动力在家庭中所占比例是37.5-63%。

按照上列,家庭劳动力比例最高的是2人户。一夫一妻,一个整劳力加一个半劳力,便可达75%的高比例;少数也有父与未婚子、母与未婚子,或父与未嫁女、母与未嫁女,前者也能达到75%甚至更高的比例,后者要差一些,但也有50%或接近50%的比例。3口之家通常以一对夫妻加一个小孩为主,这样便占50%的比例,少数也有父或母与夫妻等等,若是,则劳动力的比例也会相应上升到67%左右。在5口家庭中,如果由一对夫妻加三个年幼小孩组成,劳动力的比例就低,若是父母与子、媳、孙、或夫妻与不同年龄层次的孩子合居,参加劳动的人手折换成整劳动力,就会相应增至2人、2.5人或3人,最高也能有60%上下的比例。

如前所述,5口和5口以下户基本上以夫妻为主的核心家庭,只有少数是三代人一起的直系家庭。在核心家庭里,各成员关系简单,内部凝聚力强,对劳动力的运作、调配也都容易,可以充分发挥每个生产者的潜力。薛福保在《江北政本论》中说到的情况便颇具典型意义。他说:“往时,江南无尺寸隙地,民力田,佃十五亩以上者称上农,家饶裕矣。次仅五六亩、或三四亩,佐以杂作,非凶岁可以无饥。何者?男子耕于外,妇人蚕织于内,五口之家,人人自食其力,不仰给于一人也。”[7]这是一个由夫妻为主组成的5口核心家庭,由于全家人人自食其力,从事耕种蚕织等多种经营,把劳动力调配到最佳位置,即便只有五六亩、三四亩土地,也能做到稍得温饱。至于在核心家庭中2—3口户又占有相当的比重,那是因为在耕地日益不足的条件下,可以利用劳动力比例高的优势,以利于生活。前面我们也估测了8口之家的劳动力状况。从比例数看,它高于5口之家,但8口左右和8口以上家庭,多半属于老少三代一起的直系家庭或与几房兄弟、媳妇及孙辈组成的复合家庭。他们在家庭关系上较之核心家庭要复杂多了,而且经常存在或多或少的离心力,这就会影响到对劳动力的整合利用,甚至对生产造成某种程度的浪费。还有,7—8人以上的多口家庭,必须要以一定数量的耕地为保障,北方地区大概得60-70亩到更多,南方20—30亩或更多一些,即富裕自耕农的水平,否则在经济上就难以维持[8]。这也注定了他们在整个农户中只能占有少数。

当然,在现实生活中,确也有一些累世同堂的特大型农民家庭。那么它们是怎么生存,如何组织产生的呢?请见下面两个例子:

例一出自道光《石泉县志·人物志》:

王国相,两河人,年八十六岁,妻程氏,年八十岁,子五人,孙二十人,曾孙九人,男妇共七十人同爨,家计井井然。问所业?曰农业,始佃地而耕,今有地百亩,专务棉。棉为利微而长有绵绵之所之致。一岁中无虚日,亦无闲人,皆事是事。其为耕、为种、为耘、为耨,皆男事;为纫、为弹、为纺、为织,皆女事也。至收敛之际,男女同作,有摘者、有担者、有馌者、幼孙擎筐使之拾遗絮,而吾夫妇扶仗倚门闾勖之以勤。且种棉之地,围以包谷,间以芝蔴、菜蔬,合地无遗利,而食亦有赖,其不足者以布易之。食指虽繁,无论丰歉而皆弗取给他人,不然父子兄弟辄异炊,凡事皆委之塘匠,故不吾若也。

例二载于徐珂《清稗类钞·连江黄氏六世同居》:

黄成富者,连江农家子也,六世同居,男女六十余人,雍睦无间言,子弟各执其业。每出作田间,众妇俱往,留一妇视家,卧儿于筐,饥则乳之,不问为谁儿也。悬衣于桁,出则脱之,入则衣之,垢则浣之,不问为谁衣也。遇客至,则俱具饮食,家长主之,家不闻有争言。

在清代,统治者出于礼教的需要,大力倡导累世同居大家庭。乾隆五十年(1785),朝廷颁诏,要地方督抚查明有五世以上同堂共居者,上报以闻,给予赏赉[9]。从此,每届年终,各直省官员都要将有关数字汇总上报。尽管如此,岁报数多时只六七十家,少则不过十多家,而且以绅宦地主为主,真正属于务农之家的是少之又少,上面所举两例可算少之又少的典型。在这两农户中,陕西石泉县王姓男女同爨70余人,福建连江县黄家六世同居,男女60多人,比前面提到的内务旗人户口册里的一户20人或33人,还多出一两倍。王、黄两姓所以能集这么多人于一家,最重要的一点就是有一位绝对权威的家长。这个权威不只是因为年长辈分高而让小辈慑服,更是因为他有组织才能,能带领大家各安其位,各司其职,人人不饿饭,一切婚丧嫁娶、生老病死都由其操心;第二,需要有一定经济条件作保证。既是农民家庭,当然要有土地,而且要有能养得活六七十口人的土地量。以石泉王家为例,那是由佃田起家而积有土地百余亩,虽说数量不算多,可因经营调度得法,如选择经济价值较高的棉花为主要作物,并辅之以套种包谷即玉米和蔬菜、芝蔴之类,以满足生活食用。而且棉花也要加工成线、成布然后才投入市场,这比单卖棉花就多赚了钱。因为每一步都精打细算,所以食指虽繁,仍能勉强过得,这是王家父子兄弟不致异爨最基本的原因。连江黄家虽未说明有多少土地,但从“男女六十余人,雍睦无争言,子弟各执其业,每出作田亩,众妇俱往”来看,除了有严格的劳作纪律,拥有一定数量的田土,也是不言而喻的。

石泉王家和连江黄姓属于官府表彰、乡里传颂的标兵式家庭,但绝不是众多农民向往、都想争着去学做的。这里除了很多家庭缺少有足够的土地保证条件外,更重要的是它在很大程度上剥夺了个人、特别是夫妻小家庭那样自由的生活活动空间,何况小农生产本来更适宜于小户经营。一些民间的谣谚也说明了多口大家庭在生活上容易发生离心力:“十家十五口,七咀八舌头,我要烙烙饼,他要喝稀粥。人多乱,狗多窜,媳妇多了不做饭”[10]。在王、黄两个家庭里,似乎没有谣谚中说的那种情况,但在某些年轻小夫妻中是否有此想法这就难说了。若设保证王、黄两个大家庭存在的条件失去其一,譬如维持权威的老年家长去世,又无新的权威加以替代,可以肯定,这六七十口男女,很快就会分裂成一个个小家庭。因为它本来不属于社会常规,是少见的例外。

三

其实,无论是核心家庭、直系家庭和复合家庭等等,都不是凝固的,届时就要发生变化,农民家庭也是一样。有两种因素决定它的变化,一是家庭成员中有人死亡,再就是分家。前者属于无奈的性转换,后者虽有方面的因素,却系人为所致。不过无论是前者或是后者,它既是家庭结构的转换,同时也会影响到原来的家庭规模。

家庭成员死亡导致家庭结构变化的例子很多。最常见的是丈夫或妻子故世,使原来的夫妻和夫妻子女组成的核心家庭转为由母、或父与未婚子女合居的残缺性家庭,也有干脆成了单口家庭的。在《刑科题本》中,我们看到许多这样的例子:

(一) 江西鄱阳县叶氏,原与丈夫、儿子组成3口夫妻核心家庭。康熙五十五年(1716)叶氏24岁,丈夫病故。她没有再嫁,与儿子李赐,两人相依为命,成为残缺性家庭[11]。

(二) 广东东筦县,张氏与李乔婚后生二子二女。雍正三年(1725)张氏30岁,李乔死。张氏与子女由6口夫妻核心家庭变为残缺性核心家庭。几年后,长子李亚成结婚立业,长女外嫁,次子李晚成出外另开酒铺。张氏与亚成夫妇并最小女儿同系4口,但已是直系家庭[12]。

(三) 陕西阶州李斌,原与父母一起,是个三口核心家庭。随着父母去世,李斌因穷未娶,便单身到四川打工度日[13]。

此外也有因丈夫或妻子、兄长等故世而使家庭结构发生另外一种变化,如:

(一)四川石泉县俞木姐,原与丈夫和3个子女组成核心家庭。雍正十三年(1735)丈夫去世,俞木姐因子女幼小,生活无着,搬回父母处,成为父母与女、外孙一起共居的家庭[14]。

(二)湖南永兴县,刘二寿与妻李氏原与父母同居,是一个4人直系家庭,后李父死,母亲再嫁。二寿与妻成了夫妻核心家庭。乾隆元年(1736)三月二寿又亡,只剩李氏一人,变为单口家庭[15]。

(三)贵州威宁州,赵国太因有女无儿,将二女招黄文为入赘女婿,与尚未出嫁的三女共4口组成以赵国太为家长的直系家庭。乾隆五年(1740)国太二女儿死,赵乃令黄文与赵氏所生的3个女儿搬出另住,黄文与3个女儿建立残捐性核心家庭。赵则依附于三女、三女婿再成一家[16]。

(四)陕西岐山县,刘五子与长兄复汉、二兄复有并嫂侄等同居共爨,是一个多口复合家庭。雍正十年(1732),复汉去世,复有分出组成夫妻核心家庭,五子则带领复汉子女并己妻与子同居,成为混合型家庭[17]。

(五)浙江武康县,顾宏锦与妻并子与兄、嫂与子各为两家,后兄死嫂嫁,兄二子年幼,生活无着落,宏锦将其领回合成一家[18]。

因为例子很多,不能一一列举,但基本情况大概就是如此。总的说来,前一种情况比较简单,死了人,家庭结构发生变化,主要是由此一类转为另一类;后一种情况不止是死人减员的问题,而且常常分裂成两个不同类型的家庭;或者像顾宏锦那样,兄弟原为两家,却因兄死嫂嫁,一家解体,宏锦则由夫妻核心家庭变成混合型家庭。

再说分家。如果前面说的死人使家庭结构变化,但在家庭规模方面并未产生太大的影响,那么分家才是造成家庭不断细小化的重要原因[19]。在清代地方志中,我们常见到这样的记载:

凡兄弟既授室,则析爨以炊[20]。

娶妇后多析爨居处[21]。

男女有室则分爨异财[22]。

或者是:

男壮出分,竞争家产[23]。

子壮出分,婚嫁论财[24]。

子壮则出分,兄弟则争产[25]。

上面讲的当然不只是农民家庭,但在农民家庭中,特别是占人数众多的中下层农户,此种情况似乎更为普遍,原因是家中本来田地不多,分开经营也许更能发挥各人的积极性。所谓船小好掉头,小型户总比挤在一起大眼瞪小眼的多口家庭要好得多。而且儿子长大了,加上结了婚,意味着可以授产,有了独立的自主权;有的因为田地太少,或者佃人之地,根本没法分产,也要令其单自谋生,这不但家长要这么做,在相当程度上也代表了儿子、儿媳的想法。有人曾对此加以评论:“弟兄共爨固佳,即同居分爨亦属无妨。亲老不能顾瞻,听各力为营计,且使知成之所以难,稼穑之所以艰也”[26]。分家意味着父兄对子弟们接受生活磨炼的期望,同时也是小辈们走向成熟的标志。

在《刑科题本》中记录了不少婚后子媳出分另过的个案实例。像江苏长洲县(今苏州市)高八,自从与19岁的潘氏结婚后,便从家中分出独自生活[27];江苏甘泉县(今扬州市)朱章保和妻子杨氏,也是婚后不久,被父母分出另过[28];直隶高阳县马得魁,原与义父同住一家,待娶妻后,尽管义父缺人照料,但仍分给房屋器物,让其自立门户[29]。有的因为父母过世,原与兄长同居一起,婚后更得及早分产。像广西桂平姚三亚,当年父亲在世时,长兄、二兄已分爨。父亲过世后,三亚与母随居于长兄家。三亚15岁,长兄就给他找了一个14岁的杨氏做妻子(都是虚岁),然后令其立户独居[30];再如直隶武清县司四,弟兄俩同居一起,等到司四成亲,很快便与哥哥分家,各过各的[31]。在个案实例中,也有结婚后与父母关系不好,而被父母分出的。直隶南和县任进才与妻、子,原与母亲同居,后与母不和,搬出另住,打短工过活[32];直隶武清县郭君美,19岁,原姓李,小时被生父卖给郭凤为义孙,与崔氏成婚后,郭凤嫌君美好吃懒做,崔氏又不孝顺,宁可不要照顾也要他们分出单过[33]。

儿子或兄弟分出另过后,原本是一家就会分成2-3家或4-5家,根据我们对《刑科题本》25户分家后情况的分类:由1家分成2家的12户,分成3家的8户,4家的4户,5家的1户。分家后,父母等长辈多数是随长子或幼子同居,也有单独自居,年老者生活日用由兄弟轮流供应。这种家庭的出分裂变,实际上就是单数增加、规模变小的过程。清代中下层农民中分家的频繁出现,注定了多数家庭的家庭规模只能维持在较小的范围之内。

四

从人口学的角度考察,生育和死亡对家庭规模也有重要的影响。根据我的统计,清代男子平均婚龄约为20-21岁,女子17-18岁,若按阶层细分,在下层平民中,女子变化不大,男子大约高出平均婚龄1岁左右,也就是21-22岁之间[34]。至于生育情况,我曾对《刑科题本》中,妻子年龄在39岁以上或结婚超过20年的144对夫妇的子女拥有量作了统计,他们是:

未生子女者 16对 占11.11%

拥有子女1人者 29对 20.14

拥有子女2人 31对 21.53

拥有子女3人 36对 25.00

拥有子女4人 19对 13.19

拥有子女5人 7对 4.86

拥有子女6人以上 6对 4.17

以上144对夫妇,共拥有子女350人,平均2.43人,若除去未生子女的16人,平均也不过2.73人。按照正常的生理条件,妇女在39岁以上,虽还有再生子女的,但概率已不足20%;至于结婚20年以上,依当时女子平均婚龄为17-18岁,20年也就是37-38岁,若是20年以上,可能超过39岁。拿此作为标准,基本上反映了一对夫妻的平均终及子女拥有量。需要说明的是,子女拥有量和生育量是不同的。因为它没有把婴儿和儿童死亡数进去。根据刘翠溶教授对48部家谱、4万多对夫妻的考察,清代妇女的总生育量即生育率为6.06人,也就是每对夫妻(不包括继配和妾)平均出生子女约在5-6人之间[35]。可婴儿和儿童的死亡率也高得惊人。本人利用刑案资料,试对73对有儿童(指10岁以下)死亡记录的夫妻生育情况作出统计:他们共出生218人,早亡者却有137人,平均死亡率为63%。当然这个数据偏于极端,因为未把不死孩子的家庭计算在内。若照有的学者推测,15岁以下男孩死亡机率是55.32%[36],那么与63%的数字相比,差距并不很大。因为我算的是10岁为断限,后者则是15岁;再,我是男女合计的,后者只以男孩为准,一般说来,当时女孩的死亡机率要高于男孩,照此权衡,15岁以下儿童死亡率应在50%左右,不致会有太多的偏差,与我前面就144对夫妻的平均子女拥有量为2.43人或2.73人所作的统计,亦大体能够吻合。为了避免孤证,容再举20世纪90年代中我与定宜庄教授在辽宁作田野调查时所得的例子:被调查者都是一些年近七旬的老人,个别还有超过百岁的。当问及婴幼儿死亡情况时,据老人们回忆,他和他的父祖辈兄弟姊妹能生存下来和早亡者之间的比例,大概是一半对一半。按照老人们的年龄,以及他们所回忆的父祖辈的情况,时间应在清末和民国初年,这也证明,50%的死亡率判断是可以作为依据的,而此还没有把很多地方十分常见的溺婴行为包括在内。

针对如此严峻的生和养,当时曾有人感慨地说:“有夫妇而后有父子,若娶妻而即生子,且连举数子,承祧有人,则无恨矣”。[37]为什么要生数子才承祧有望,就是因为儿童死亡率太高,以致在生育时也要预留一定的名额作为风险保证。若按平均每对夫妻生5-6个子女,早亡者占到一半,那么一个夫妻核心家庭平均最终也就是4-5口人,直系家庭5-7口人,加之约有1.5-2.2%的终身未婚者[38],以及10%左右的单口家庭,这些都告诉我们,不能对农民的平均家庭人数作过高的估计。

--------------------------------------------------------------------------------

[1]下述统计资料分别来自:第一档案馆藏:《刑科题本?婚姻奸情类》乾隆元年至十年、二十年;《清代地租剥削形态》,中华书局,1982年版;《清代土地占有关系与佃农抗租斗争》,中华书局,1988年版;《徽州千年契约文书?清代》,第3卷,花山文艺出版社;《清代乾嘉道巴县档案选编》下册,四川大学出版社,1996年版,第322-328页;江太新《清代获鹿县人口试探》,《中国史研究》1991年第2期;中国院图书馆藏《乾隆第十二年香河神机营马房四等大粮庄户口册》、《嘉庆三年开原调弓沟村厢黄旗打蜜丁户口册》、《嘉庆十四年厢黄旗鄂起惯领下户口册》、,《道光十九年厢黄旗奎宽管领下户口册》;《白族社会历史调查》(三),云南人民出版社,1988年版,第317-330页。

[2]其他类型家庭指:兄弟、兄弟和姐妹、兄和妹、弟和姊、夫妻子女和侄、夫妻子女和甥、叔嫂与嫂子女、夫妻和外婆、夫妻和兄弟、夫妻和寡嫂或寡弟妹、寡嫂和未婚兄弟等。

[3]民国《呼兰县志》卷一0。

[4]王跃生:《十八世纪中国婚姻家庭研究》,出版社,2000年,第265页。

[5]王跃生教授认为18世纪中国的整体家庭规模平均为4.5人左右,见《十八世纪中国婚姻家庭研究》第324页。

[6] 1840年前夕,全国人口已达到4亿左右。若以4亿计,除去约10%左右的非农业人口,直接从事农业生产的应为3.6亿人。据册载,嘉庆十七年(1812)的全国的耕地数为791525196清亩,考虑到隐漏、折亩等原因,我们采用章有义教授的1.44为校正系数(《近代中国人口和耕地的再估计》,《中国经济史研究》1991年第1期),那么应有耕地1050259千市亩,将它匀摊到3.6亿农民头上,人均还不足3市亩,人们对土地需求的矛盾已显得颇为突出。

[7] 《清经世文续编》卷四一。

[8] 清人洪亮吉说:“一人之身,岁得四亩便可以得生矣”(《洪北江诗文集》,《卷施阁文甲集》卷一)。这是泛指全国情况笼统而言的。在当时,北方的粮食生产水平要低于南方,这样南方的人均生活需要耕地会小于4亩,北方则大于4亩。详细论述可参见拙著《清代前期南方稻作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1994年第1期;《清代北方旱作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1995年第1期。

[9] 《清高宗实录》卷一二二二,第3页。

[10] 民国《万全县志·风俗志》。

[11]档案《刑科题本·婚姻奸情类》(以后简称档案),乾隆元年三月二十八日,江西巡抚俞兆岳题。

[12]档案,乾隆元年四月初九日,广东巡抚杨永斌题。

[13]档案,乾隆二年四月十九日,护四川媳妇窦启瑛题。

[14]档案,乾隆二年五月十九日,管刑部事务徐本题。

[15]档案,乾隆元年五月十六日,管刑部事务允礼题。

[16]档案,乾隆七年十二月初二日,贵州巡抚张广泗题

[17]档案,乾隆元年七月十四日,刑部尚书傅题。

[18]档案,乾隆元年四月十五日,管刑部事务允礼题。

[19]按“清律”原沿唐、明旧律,有祖父母、父母在,子孙不得别立户籍、分异财产的条文,但由于现实已很难行施,故于雍正三年(1725年)改为“其父母许令分析者,听”(《大清律例通考》,中国政法大学出版者,1992年,第418页)。

[20]光绪《顺天府志》卷一0。

[21]道光《肇庆府志》卷三。

[22]道光《琼州府志》卷三。

[23]康熙《金华府志》卷五。

[24]嘉庆《宁国府志》卷九。

[25]康熙《保德州志》卷三

[26]民国《毫县郭氏宗谱》卷二。

[27]档案,乾隆元年八月初四日,江苏巡抚顾琮题。

[28]档案,乾隆十年三月十五日,江苏巡陈大受题。

[29]档案,乾隆三年九月初十日,刑部尚书尹继善题。

[30]档案,乾隆元年五月十六日,管刑部事务允礼题

[31]档案,乾隆十年四月初六日,刑部尚书盛安题。

[32]档案,乾隆元年四月二十八日,管刑部事务允礼题。

[33]档案,乾隆五年十二月十四日,刑部尚书来保题。

[34]《伦理与生活-清代的婚姻关系》,商务印书馆,2000年,第202、220页.

[35] 《明清时期家族人口与社会经济变迁》,台北中央研究院经济研究所出版,1992年,第100页。

[36] 《明清时期家族人口与社会经济变迁》第145页。

[37] 《几希录良方合壁·妻子》。

[38] 《明清时期家族人口与社会经济变迁》第45页。

【来源:作者原创】

{username},您好!

{username},您好!

用户评论

(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)